Die Cyanotypie, Blaupause oder bekannt als Eisenblaudruck war die dritte kommerziell genutzte Fototechnik. Ab 1870 kam die Technik vor allem zur Vervielfältigung von großformatigen Entwürfen zum Einsatz. Die heutige Bedeutung des Begriffes „Blaupause/Blueprint“ als Synonym für den (großen) Plan, findet aus diesem Kontext heraus ihren Ursprung. Klaus Urbons, Preisträger des „Ruhrpreis für Kunst und Wissenschaft 2017“, gewährt einen Einblick in diesen essentiellen Bestandteil der Fotografiegeschichte, welcher gegenwärtig eine Renaissance in der Kunst erfährt.

VON KLAUS URBONS

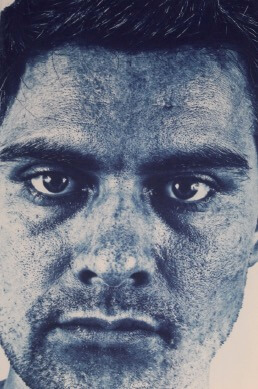

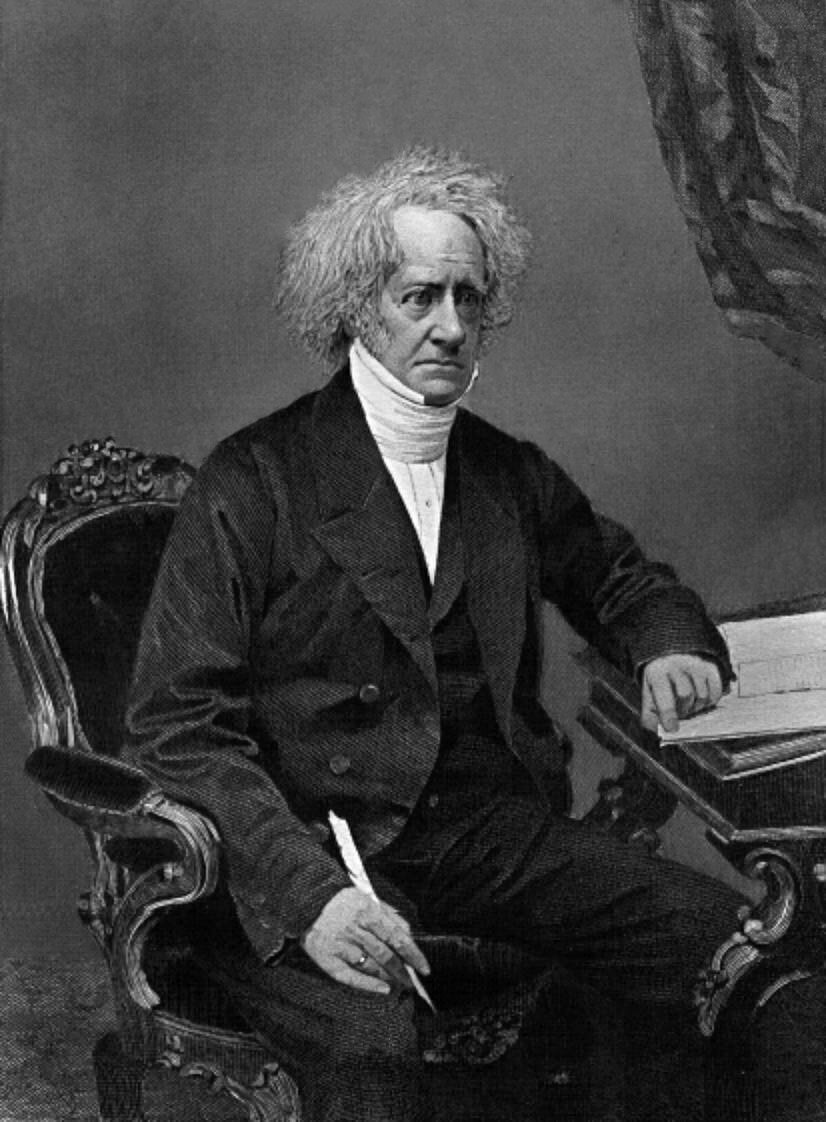

Die Bezeichnung „photography“, sowie die begleitenden Begriffe „positive“ und „negative“, verdanken wir dem britischen Astronomen Sir John William Herschel (1792–1871). Das waren vielleicht die wichtigsten und einflussreichsten, aber bei weitem nicht die einzigen Beträge Herschels zur seinerzeit gerade erst entstehenden Lichtbildkunst. Es war Herschel, der die optimale Lösung für das größte Problem der frühen Fotografie fand, die Haltbarmachung der Lichtbilder. Ohne Fixierung verschwanden Aufnahmen bei Tageslicht binnen kurzer Zeit. Dank Natriumthiosulfat, bekannt unter „Fixiersalz“ oder „Hypo“, war dieser Umstand vorbei, denn diese Chemikalie löste das unbelichtete Silbersalz aus den Negativen und Abzügen, ließ dennoch das belichtete Bildsilber unangetastet.

Sir John William Herschel, Portrait (1792–1871), war der Erfinder der Cyanotypie und prägte unter anderem die Begriffe „photography, positive und negative“. | Photo © Wikimedia

John W. Herschel stellte 1842 zudem einen eigenständigen Fotoprozess vor. Nach der Daguerreotypie und Talbots Kalotypie war dies das dritte kommerziell und künstlerisch genutzte Verfahren. Die Rede ist von der Cyanotypie, auch als Blueprint oder Blaupause bekannt. Anders als die Erfindungen seiner Vorgänger, die auf lichtempfindlichen Silberverbindungen beruhten, nutzte Herschel für die Cyanotypie ein Eisensalz als fotografische Schicht. Und ebenfalls anders als die silbergrauen oder bräunlichen Fotografien der Vorgänger, zeigten seine Bilder einen tiefblauen Farbton. Daher auch der Name, denn im Altgriechischen steht „κύανος“ für ein tiefes, dunkles Blau. Allerdings war die Cyanotypie nicht für die direkte Belichtung mit der Kamera geeignet, zu gering war dafür ihre Lichtempfindlichkeit. Doch um Kontaktabzüge von den damaligen Kalotypie-Papiernegativen zu erstellen, war die Blaupause ideal. Hinzu kam, dass für das Entwickeln lediglich das Auswaschen der unbelichteten Eisensalze mit einfachem Wasser notwendig war. Ohne weitere Schritte erhielt man nach dem Trocknen lichtbeständige Bilder. Da wiederum kein kostbares Silber zum Einsatz kam, war das Verfahren zudem äußerst preiswert.

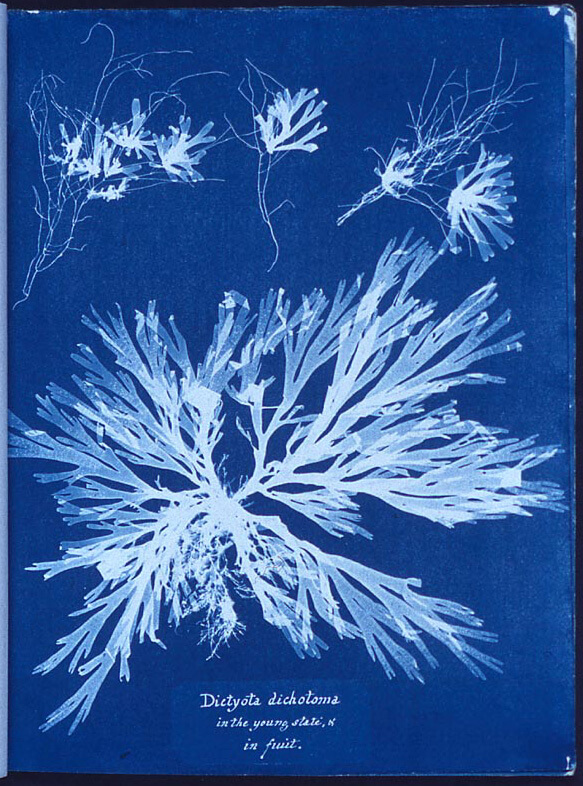

Ihren ersten Einsatz fand die Blaupause bereits 1843 in einer wissenschaftlichen Publikation von Anna Atkins (1799 – 1871). „Photographs of British Algae – Cyanotype Impressions“ war das erste mit Fotografien illustrierte Buch. Atkins‘ Kontaktkopien der oftmals transparenten, gepressten Algen zeugen von hohem ästhetischen Vermögen und die wenigen erhaltenen Bücher zählen heute zu den musealen Highlights. In der expandierenden jungen Fotografie spielte Herschels Erfindung dennoch eher eine Nebenrolle: Künstlerisch ambitionierte Fotografen nutzten sie gelegentlich, wenn Bilder durch den typischen Blauton an Aussagekraft gewannen. Und der sächsische Fotopionier Hermann Krone (1827-1916) empfahl seinen Studenten die Cyanotypie als preiswertes Mittel um Probeabzüge zu erstellen. Doch offenbar machte und mochte niemand nur blaue Fotos – ausser vielleicht der spätere Künstler Yves Klein.

Sir John F. W. Herschel: Lady with a harp, 1842. Diese Kontaktkopie eines Kupferstiches fertigte Herschel an, deren Cyanotypie Bilder im „Negativ“ liefert. | Photo © Wikimedia

Im Jahre 1875 wendete sich das Blatt, in London bot die Firma Marion & Co fertig präparierte Papiere unter dem Titel „Ferro-Prussiat“ an, und wenig später wurden auch gebrauchsfertige Lösungen zum Beschichten von großformatigen Papieren angeboten. Beides vor allem, um damit großformatige Kontaktkopien von Plänen und Konstruktionszeichnungen zu erstellen. Daher stammt auch die Bezeichnung „Blueprint / Blaupause“. Als triviale Lichtpaustechnik wurde Herschels Erfindung sehr erfolgreich und fand weltweit dankbare Anwender, die diese einfache, schnelle und preiswerte Technik nutzten. Zum Kopieren wurden großformatige Kopierrahmen und anfangs nur das Sonnen- oder Tageslicht eingesetzt. Später kamen elektrisch betriebene, mit Kohlebogen- oder Quecksilberdampf-Lampen bestückte Kopier-Zylinder hinzu. Wenig später wurden komplette Lichtpaus-Maschinen entwickelt, die eine kontinuierliche Belichtung und Entwicklung von Rollenpapieren ermöglichten.

Eine Cyanotypie aus Anna Atkins’ Publikation „British Algae, Cyanotype Impressions“ von 1843. | Photo © Wikimedia

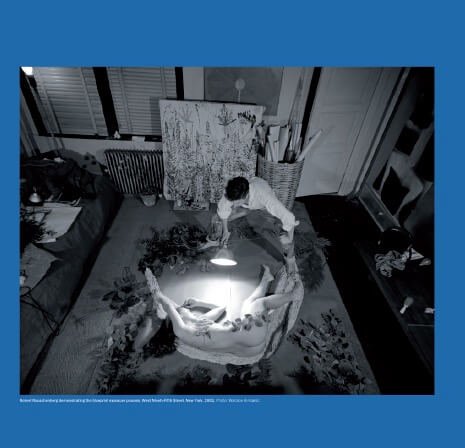

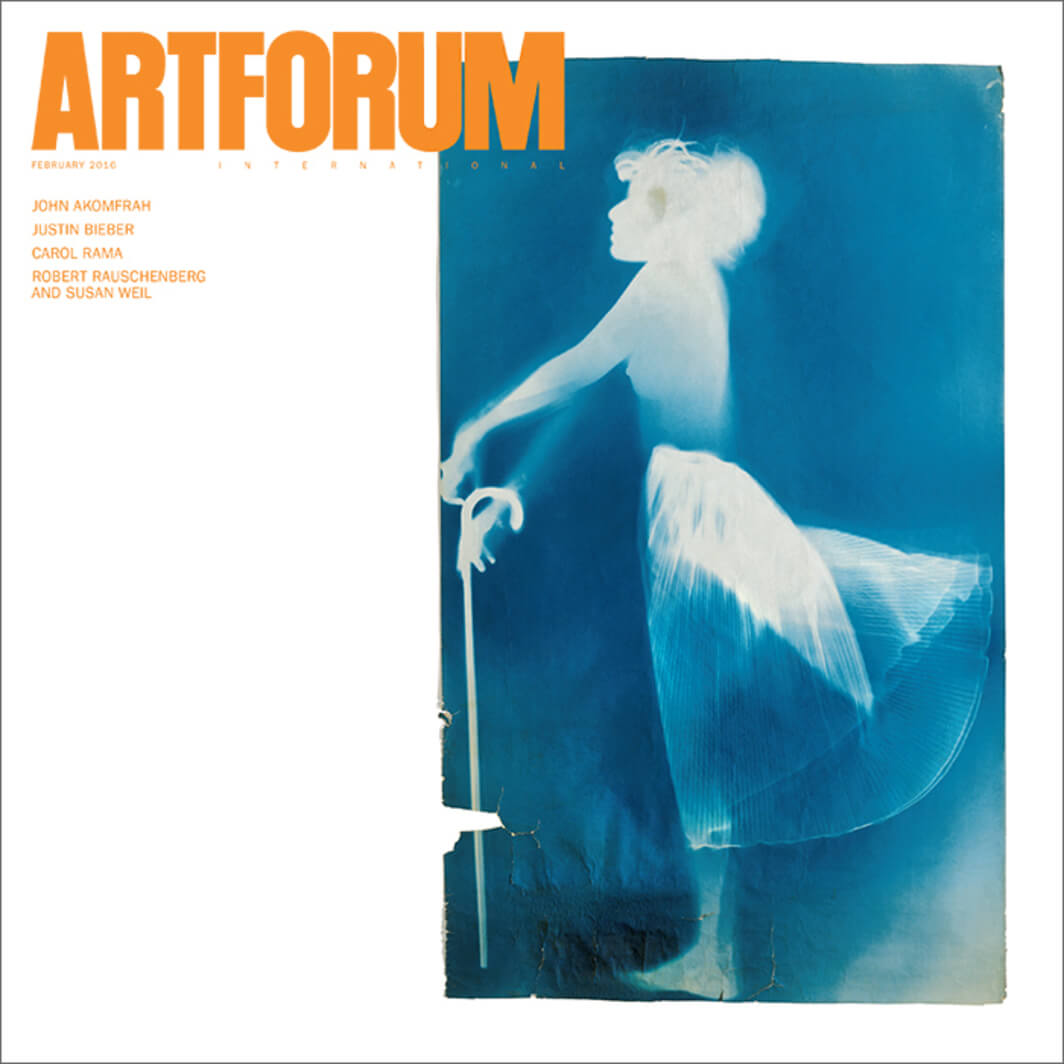

Ende der 1920er-Jahre setzte sich die aus Deutschland stammende Diazotypie (engl. Whiteprint) als führende Lichtpaustechnik vor allem in Europa durch. In Nordamerika hielt man der Cyanotypie dagegen bis in die 1980er-Jahre die Treue, wohl auch, da dort die automatische Verarbeitung der Rollenpapiere sehr weit verbreitet und fest etabliert war. Und damit stoßen wir zum Kern dieses Textes vor: der künstlerischen Nutzung der Cyanotypie. In den vergangenen Jahren sind die lebensgroßen Schattenbilder der Tänzerin und Künstlerin Susan Weil (1930) und ihres damaligen Ehemannes Robert Rauschenberg (1925-2008) bekannter geworden. Die Sammlung Ludwig besitzt eines dieser, mit ordinärem Blaupauspapier von der Rolle entstandenen, wunderbaren Werke aus dem Jahr 1950. Das „Artforum“ veröffentlichte 2016 einen Bericht über die Entstehung dieser Werke, der von eigenen Fotografien der beiden Künstler eindrucksvoll illustriert ist.

Video | Entstehung von Cyanotypien, die Arbeiten des renommierten Photographen Jörg Heieck

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Dass das Lichtpauspapier überhaupt attraktiv erschien, lag nicht nur an der leuchtend blauen Farbe, sondern ebenso an der unproblematische Nutzung bei gedämpftem Tageslicht und der einfachen Entwicklung der Cyanotypien mit Wasser. Last not least spielten sicher die, verglichen mit anderen fotografischen Verfahren, äußerst moderaten Kosten eine Rolle: Ideal für notorisch arme Kunstschaffende, zu denen damals eben auch Weil und Rauschberg gehörten. Und sicherlich haben weitere Künstlerinnen und Künstler von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Diese gelangten jedoch nicht zum großen Ruhm wie Robert Rauschenberg in den folgenden Jahren. Der Rest ist Kunstgeschichte.

Susan Weil: „You could draw with light, because where you aimed it is where the paper got the whitest. It was just so magical. We went to the Museum of Modern Art and Edward Steichen was the head of the photography at that time. We showed him some blueprints, and he just loved them and talked about a camera-less photography. And we just had a great old time. And he showed a blueprint in the museum—a contemporary photography show. So that was very exciting for us.“

Zitat: www.moma.org

ARTFORUM INTERNATIONAL | 02/2016 VOL. 54 NO.6 | Cover: Robert Rauschenberg and Susan Weil „Sue“, ca. 1949, exposed blueprint paper, 69 3/4 × 41 5/8″. | Photo © Susan Weil and Robert Rauschenberg Foundation/Licensed by VAGA, New York, NY | www.artforum.com

Man kann sich recht gut vorstellen, dass sowohl am Bauhaus, als auch am „New Bauhaus“ in Chicago, die Cyanotypie als einfaches Medium für fotografische Experimente vermittelt wurde. Belege dafür fehlen allerdings bisher ebenso, wie ein fundiertes Buch über die Rolle von Herschels Erfindung in der bildenden Kunst. In der 1978 erschienen Publikation „Copy Art – The first complete guide to the copymachine“ von Patrick Firpo, wurden Blueprint und Whiteprint exemplarisch als künstlerisch nutzbare Kopiertechniken vorgestellt und in Gottfried Jägers Publikation „Bildgebende Fotografie“ (1988) findet sich eine große Blueprint-Arbeit von Martha Madigan im Farbteil. Auch in weiteren Publikationen über fotografische Techniken findet die Cyanotypie Erwähnung, dies als eine der zahlreichen Optionen im Rahmen der Fotografie. Künstlerinnen und Künstler, die sich der Cyanotypie bedienten, waren lange Zeit kaum wahrgenommene Ausnahmeerscheinungen. Um so begrüßenswerter, dass im Mülheimer Kunstmuseum der junge Künstler Moritz Pankok im Jahre 2000 Cyanotypien zeigte. Inhaltlich befassten sich diese Arbeiten mit den Schmetterlingen aus der Sammlung seines Großvaters. Über mehrere Jahre arbeite Pankok, der heute in Berlin ansässig ist, mit dieser alten Technik, die ihm die Filmemacher und Makroscope-Gefährten (www.makroscope.eu) Dore O. und Werner Nekes ans Herz gelegt hatten.

Work in progress, aus: ARTFORUM INTERNATIONAL | 02/2016 VOL. 54 NO.6 | Photo © www.artforum.com

Moritz Pankok, Cyanotypie. Mülheim an der Ruhr. | Photo © Klaus Urbons

Blick in die Ausstellung „Kind of Copy – Cyanotypie“ | Photo © Klaus Urbons